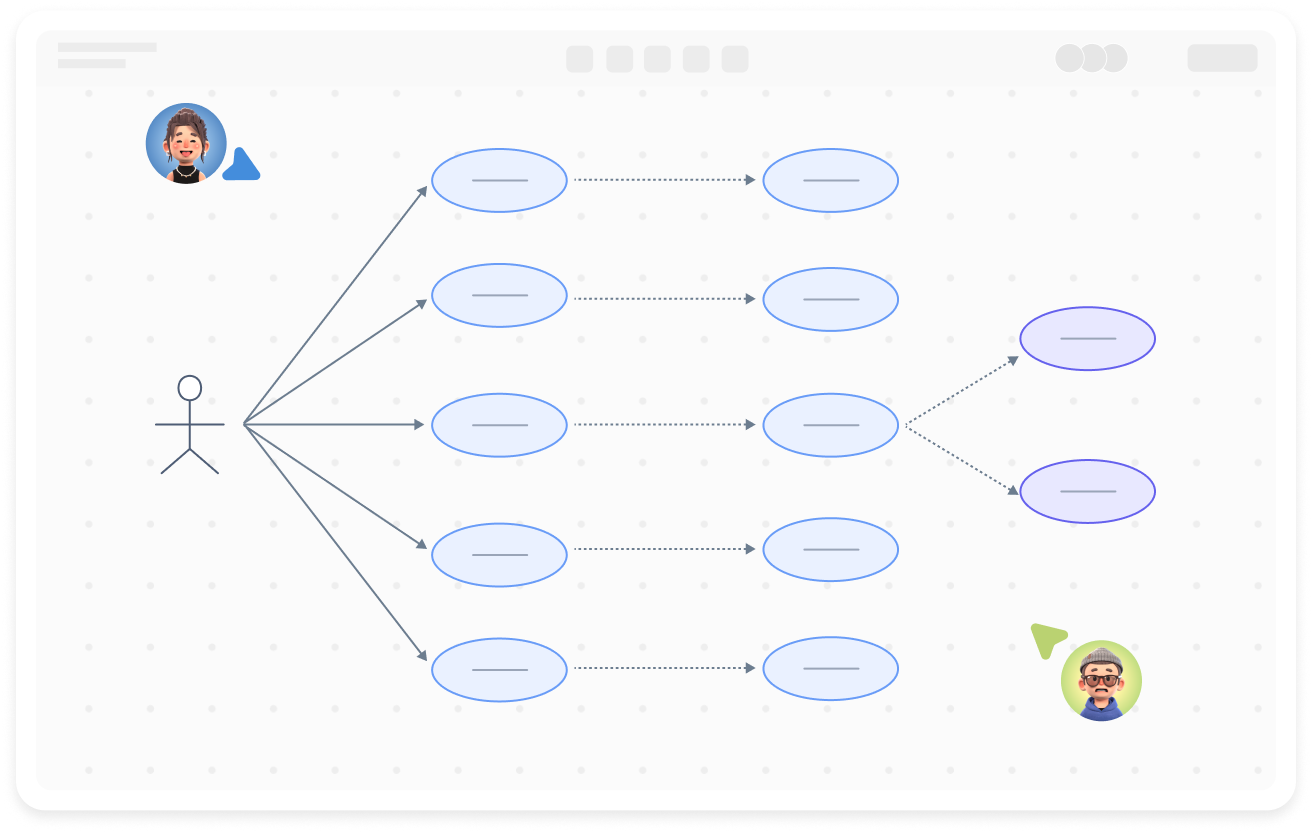

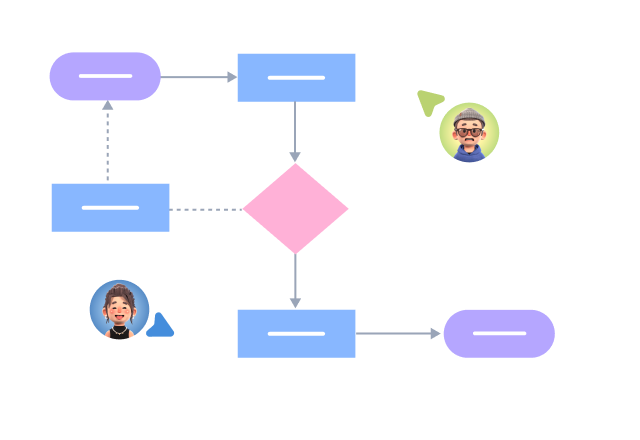

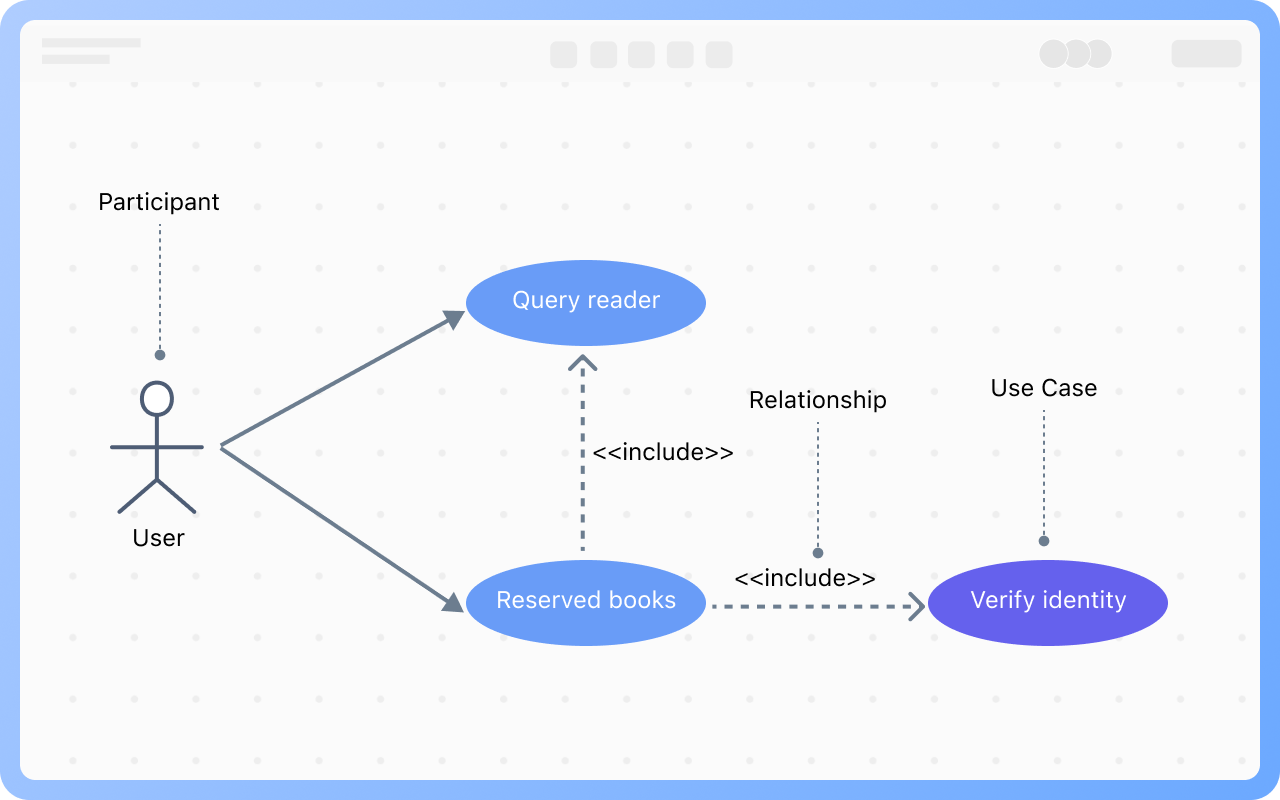

アクター:アクターはシステムと対話する外部の実体であり、人、組織、外部システム、またはハードウェアデバイスであり、人物の図形で表されます。

ユースケース:ユースケースはアクターが感じることができるシステムのサービスまたは機能ユニットであり、システムがアクターの要求にどのように応答するかを説明し、実線の楕円で表されます。

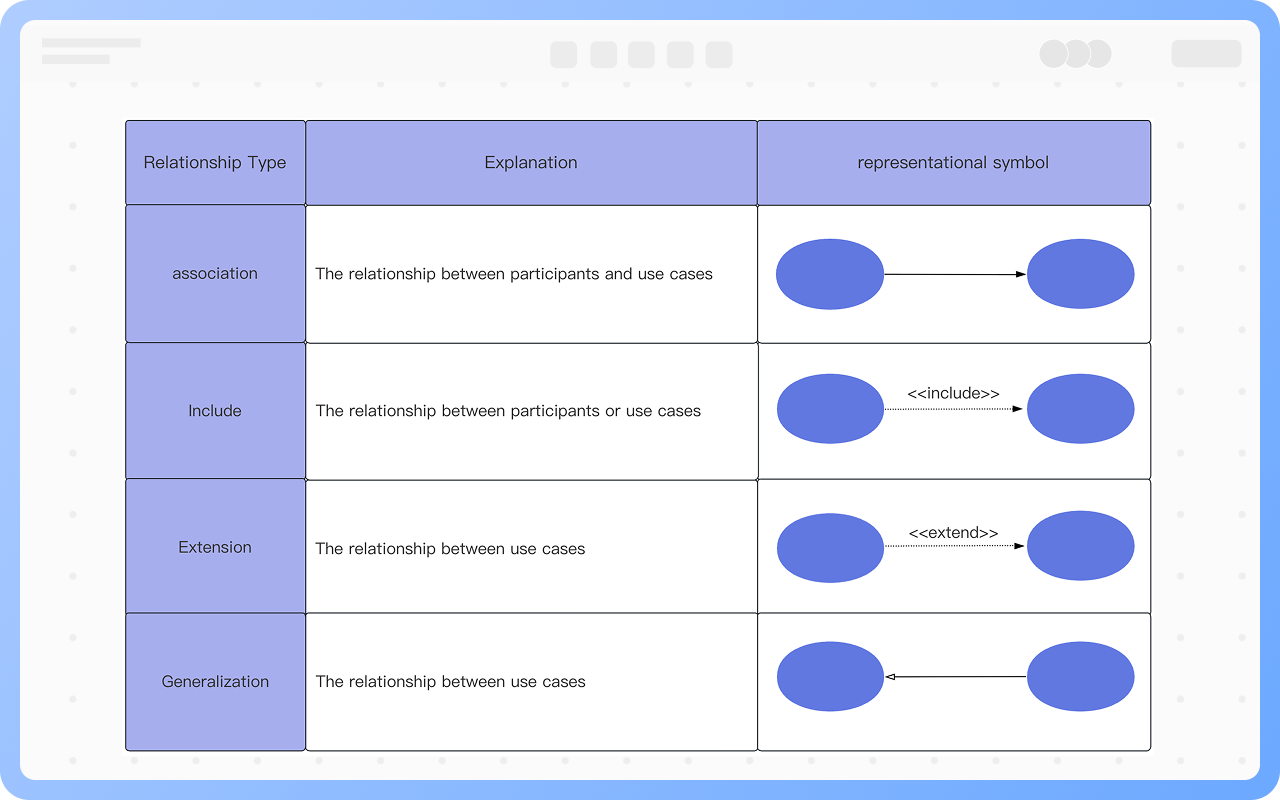

関係:各要素間の関係には、アクター間の関係、アクターとユースケース間の関係、ユースケース間の関係が含まれます。

ユースケース図は、ソフトウェア工学においてシステム外部のユーザー(アクター)とシステム内部の機能(ユースケース)との相互関係を示すための図形ツールであり、アクターと呼ばれる外部ユーザーが観察できるシステム機能のモデル図です。

ユースケース図は何の役に立つのか?ユースケース図はUMLにおいて、要求分析段階で使用される重要な図表であり、主にアクターとユースケースとの関係を記述し、開発者がシステムの機能を視覚的に理解するのを助けます。ユースケース図を利用することで、システムユーザー、システムアナリスト、システムデザイナー、ドメインエキスパートが視覚的な方法で問題を議論でき、多くのコミュニケーション上の障壁を減らし、問題に対する合意を得やすくなります。

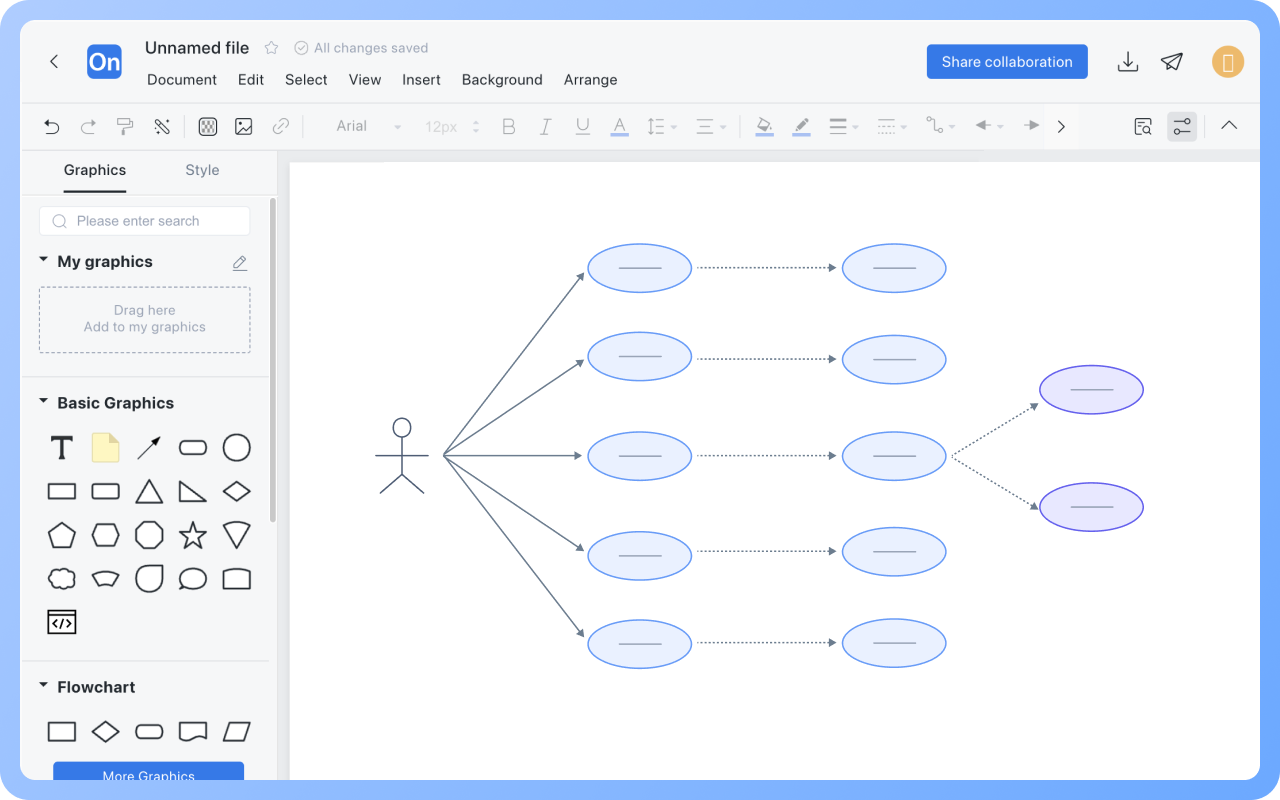

複数ユーザーのリアルタイム共同編集と共有リンクによる即時情報伝達をサポート

テキスト入力から自動生成し、スタイルを自動最適化

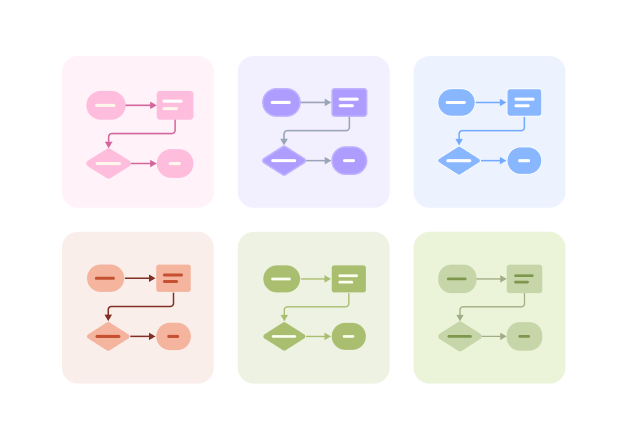

組み込みテーマと完全カスタマイズ可能なデザイン

アイコン、画像、ラベル、LaTeX数式、コードブロック、リンク、添付ファイルなどをサポート

エクスポート: PNG, VISIO, PDF, SVG | インポート: VISIO, Mermaid

リアルタイムクラウド保存、マルチデバイス同期、バージョン履歴、データ保護

アクター:アクターはシステムと対話する外部の実体であり、人、組織、外部システム、またはハードウェアデバイスであり、人物の図形で表されます。

ユースケース:ユースケースはアクターが感じることができるシステムのサービスまたは機能ユニットであり、システムがアクターの要求にどのように応答するかを説明し、実線の楕円で表されます。

関係:各要素間の関係には、アクター間の関係、アクターとユースケース間の関係、ユースケース間の関係が含まれます。

アクターはシステムの外部に位置し、システムの一部ではありません;

システムを使用し、システムと対話し、システムと情報を交換するのがアクターです;

アクターは必ずしも人ではなく、他のサブシステム、他のシステム、時間、温度などの他の要因である可能性もあります。

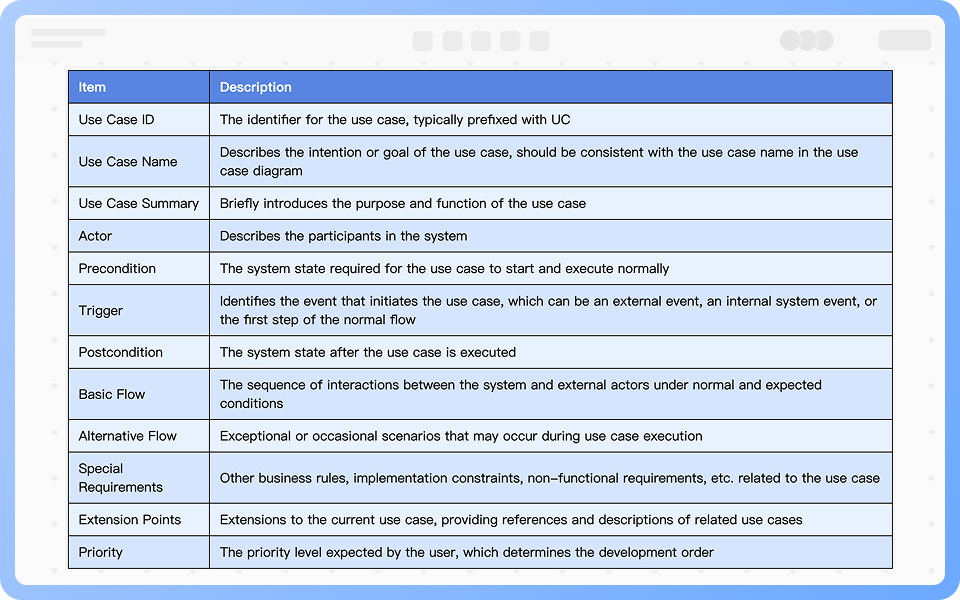

ユースケース仕様には次の内容を含める必要があります:ユースケースの識別と名前、ユースケースに関与するアクター、ユースケースの簡単な説明、関連する他のユースケース、ユースケース実行の前提条件、基本イベントフロー、代替イベントフロー、ユースケース実行の後置条件、その他の情報(非機能要件、設計制約、ユースケースのレビュー状態、作成者、変更履歴など)。

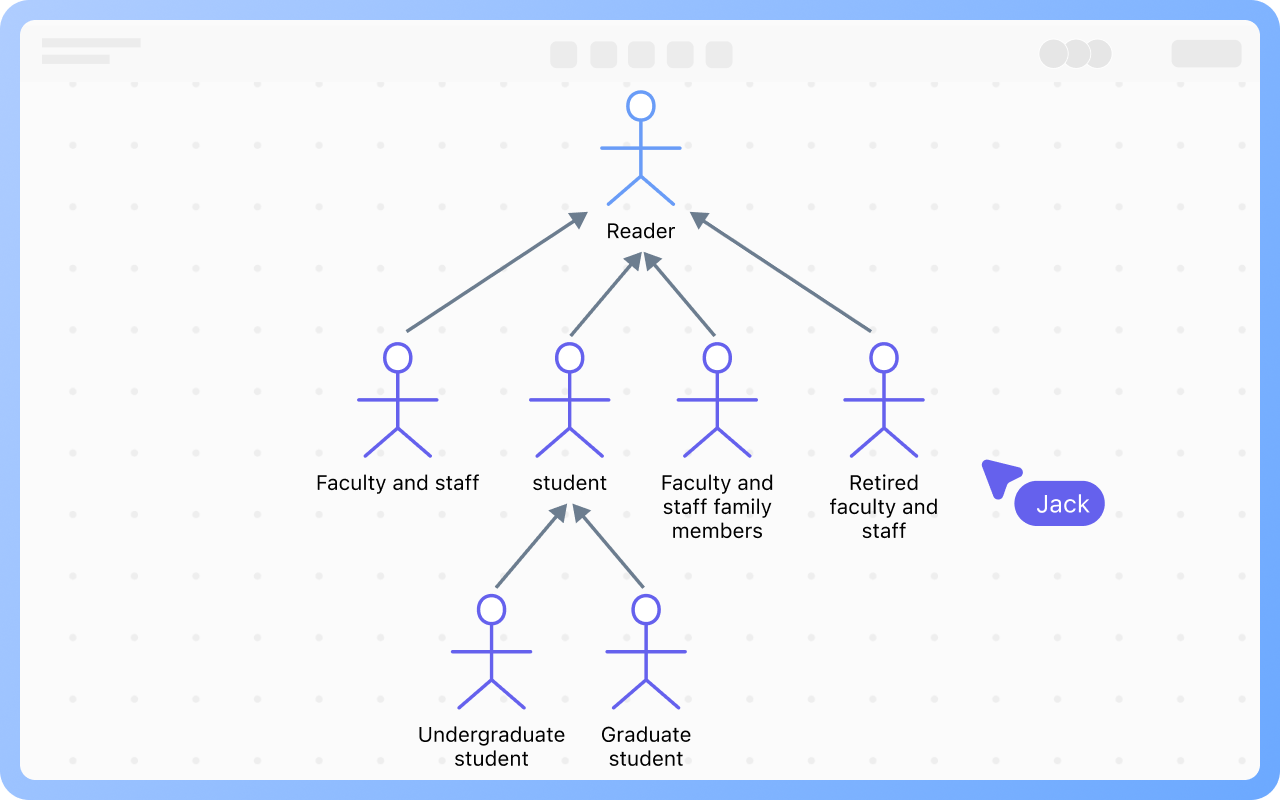

アクター間:主に一般化関係であり、一般と特殊の間の関係です。

アクターとユースケース間:関連はアクターとユースケース間の関係を表し、どのアクターがどのユースケースをトリガーできるかを示します。

ユースケース間:ユースケース間の関係には、一般化、包含、拡張の3つがあります。

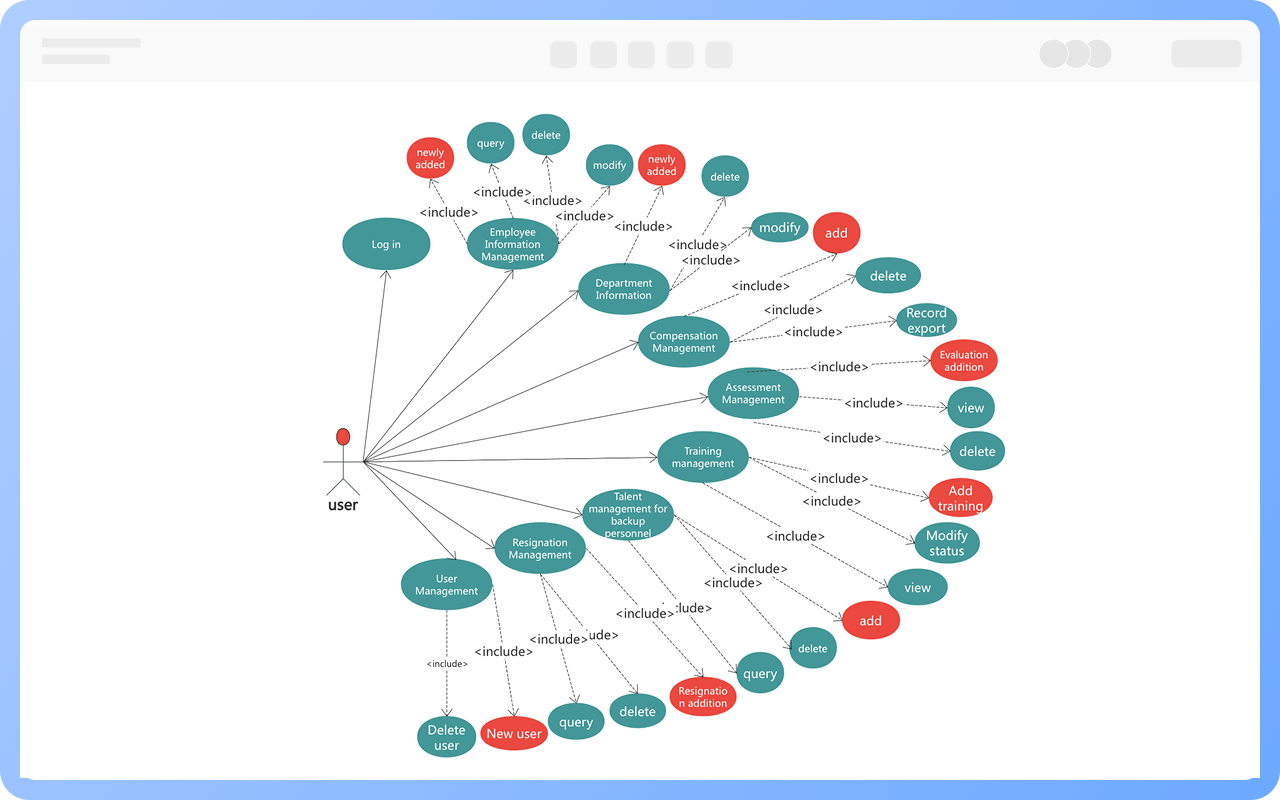

要求モデリング:ユースケース図はシステムの機能要求をキャプチャするために使用され、アナリストがシステムが提供すべき機能サービスと外部実体とのインタラクション方法を識別するのを助けます。

機能分割とシステム構築:各ユースケース間の論理関係と呼び出し方法(包含、拡張など)を示すことで、ユースケース図はシステム設計者が機能モジュールを分割し、モジュール間の構造階層を構築し、システムのモジュール化開発をサポートするのに役立ちます。

役割識別と権限設計:ユースケース図はアクターとその対応する機能を定義することで、開発チームがシステム内の各種ユーザーの役割と権限範囲を明確にし、後続の権限制御設計の基礎を提供します。

プロジェクトのコミュニケーションと協力:ユースケース図は開発チーム、テスト担当者、顧客およびその他の利害関係者間のコミュニケーションの橋渡しです。

テスト設計と検証の根拠:テストチームはユースケース図に基づいてテスト計画とテストケースを策定し、各機能ポイントがカバーされていることを確認できます。

ProcessOnテンプレートコミュニティには、無料でクローンできる大量のユースケース図テンプレートがあります。ProcessOn知識コミュニティには、詳細なユースケース図の描画チュートリアルもありますので、きっとお役に立てると思います。

ユースケース図の関係表記記号は異なります。

関連関係は実線矢印で表され、汎化関係は中空の三角形矢印を持つ実線で表され、包含関係は破線矢印+<<include>>で表され、拡張関係は破線矢印+<<extend>>で表されます。

各ユースケースには少なくとも1人の参加者が関与する必要があります。参加者がいないユースケースが存在する場合、そのユースケースは他のユースケースに統合することができます。

ユースケースの粒度とは、ユースケースがシステム機能をどの程度細分化または統合しているかを指し、ユースケースに含まれるシステムサービスまたは機能単位の数とも言えます。ユースケースの粒度が大きいほど、ユースケースに含まれるシステム機能が多くなり、逆に小さいほど少なくなります。

ユースケースの粒度が粗すぎると、システムの理解が難しくなり、粒度が細かすぎるとユースケースモデルが大きくなりすぎ、設計が難しくなります。

拡張関係では、基本ユースケースは完全であり、基本ユースケースを実行する際に拡張ユースケースを実行する必要はありません。包含関係では、基本ユースケースは不完全であり、基本ユースケースを実行する際に包含ユースケースを実行する必要があります。

ユースケースは機能とは異なります。ユースケースは「ユーザーの目標」または完全なインタラクションプロセスを表し、単なるボタンや機能ポイントではありません。したがって、ユーザーが達成したいタスクに焦点を当てるべきであり、インターフェース操作そのものではありません。

いいえ、参加者はシステムと対話する外部エンティティであり、人、組織、外部システム、またはハードウェアデバイスであって、システムの一部ではありません。