星巴克商業分析:全球策略、顧客體驗與品牌形象

1 檢舉

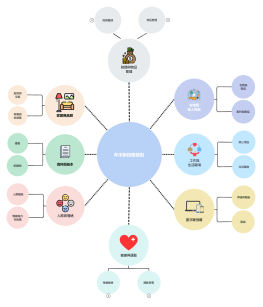

這是一份關於星巴克商業分析的報告,探討其全球策略、顧客體驗與品牌形象。星巴克透過推出高端體驗門店如Reserve Roasteries和Reserve Bars,展示稀有咖啡,並利用垂直一體化模式從採購到零售,確保品質和客戶忠誠度。其全球擴張策略結合本地化設計,提供獨特的顧客體驗,同時在全球市場中保持品牌一致性,鞏固其作為全球標誌性咖啡品牌的地位。

相關推薦

作者其他創作

大綱/內容

看更多

推出 reserve roasteries& reserve bars:高端體驗門店,展示稀有咖啡。

烘焙工廠

星巴克的垂直一體化模式 -- 從採購、烘焙、分銷到零售 -- 確保了品質、可持續性和客戶忠誠度,同時支撐其全球擴張戰略。

威脅 (threats)

星巴克自我定位為“第三空間”(家–工作–星巴克),供人放鬆、社交或辦公。

星巴克杯型與命名

最初的小杯尺寸,目前仍用於部分熱飲。

咖啡豆被運送到星巴克在全球的烘焙工廠,在嚴格控制的烘焙過程中形成其標誌性的風味,並確保全球一致的品質。

向新興市場擴張(印度、東南亞、非洲)。健康、植物基及功能性飲品增長潛力大。加強數字渠道和 ai 驅動的個性化服務。推進可持續與環保舉措。

門店設計兼顧全球品牌形象與本地文化 -- 如中國的竹子主題門店、歐洲的傳統風格咖啡館。

tall(約 355 ml)

全球分銷中心

咖啡豆採購

grande (約 475 ml)

零售門店

相較本地競爭者價格較高。高度依賴成熟市場(美國、中國)。勞工權益與工會相關問題受到批評。食品菜單較為有限,主要集中於飲品。

特大杯,專為冰飲設計。

W

T

S

義大利語“二十”,對應容量盎司數。

靈感源於義大利咖啡文化,這些命名讓星巴克顯得更高端、更國際化。“tall”比“small”聽起來更大,鼓勵顧客選擇更大杯型,同時獨特的命名體系也強化了品牌在全球範圍內的統一識別。

全球擴張策略

星巴克供應鏈:從咖啡豆到咖啡

烘焙後的咖啡豆和其他物資通過區域分銷中心轉運,物流網絡支持星巴克在 100 多個市場的運營。

機會 (opportunities)

trenta (約 920 mlspan style=\"font-size:inherit;\

O

venti (約 590 ml 熱飲/710 ml 冷飲)

客戶體驗與門店概念

short(約 240 ml)

星巴克的成功在於其 從咖啡豆到咖啡的控制力、全球適應能力以及客戶忠誠生態系統。儘管面臨成本和可持續性挑戰,但其仍在積極擴張和創新產品及體驗,鞏固了其作為全球最具標誌性的咖啡品牌的地位。

本地化戰略

義大利語“大”,實際上是中杯。

星巴克通過 c.a.f.e.計劃(咖啡與農民公平制度)在全球範圍內採購阿拉比卡咖啡豆,重點關注品質、道德規範與可持續發展。

全球知名品牌,具有高端定位。從咖啡採購到零售的強大供應鏈控制。高度成功的會員忠誠計劃(starbucks rewards)。門店體驗一致,“第三空間”理念深入人心。

劣勢 (weaknesses)

全球及本地競爭激烈(costa、dunkin』、tims等)。咖啡豆供應與價格波動(氣候風險)。新市場的監管和文化挑戰。消費者習慣變化(家庭咖啡機、獨立咖啡館)。

靈活門店形式:得來速、移動取餐、咖啡機點單等,滿足現代便利需求

門店運營模式

SWOT 分析

全球規模

現在的“小杯”;聽起來比“small”更有格調。

星巴克在保留全球核心飲品的同時,因地制宜推出本地特色:日本 → 抹茶拿鐵、櫻花主題飲品。墨西哥 → 油條、米漿星冰樂。中國 → 茶類飲品、紅豆抹茶星冰樂。門店設計融入當地元素(建築風格、藝術裝飾、座位布局),打造符合文化氛圍的體驗。

星巴克採用混合結構:直營店:主導美國(最大市場)和中國(增長最快市場)等戰略地區。授權與加盟店:在依賴本地經驗和合作夥伴的地區運作,更高效靈活。這種平衡既能保持品牌一致性,又能實現全球規模化增長。

優勢 (strengths)

收藏

收藏

Collect

Collect

Collect

Collect

0 則評論

下一頁