華語及台語的對比分析

5 檢舉

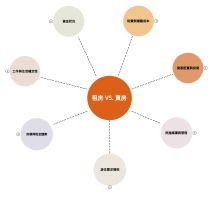

此心智圖為《華語及台語的對比分析》的內容綱要。該分析詳細比較了華語和台語在語音、語法、詞彙、文化背景及社會使用場景上的差異。華語以其簡化的音節和固定的語法結構為特色,而台語則以其豐富的聲調和靈活的語法著稱。兩者在歷史背景和現代化進程中展現出各自的文化魅力,並在台灣的社會生活中扮演著不同的角色。

相關推薦

作者其他創作

大綱/內容

看更多

語音比較

聲調

華語:華語擁有四個聲調(平聲、上聲、去聲、入聲),這些聲調直接影響語義。每個字的音調都固定且規範化。

台語:台語的聲調更為豐富,通常擁有七個到八個聲調,部分地區的台語更有特定音變現象。台語的聲調對語意影響更為強烈,並且與華語有顯著的區別。

音節結構

華語:音節結構較為簡單,多數音節由聲母和韻母構成。拼音系統相對直觀,且多數音節的發音較為一致。

台語:台語音節結構更為複雜,包含了更多鼻化音、雙音節的結構和音變規則,發音的變化性較高。

特殊音變

華語:華語在音變上較少,有時會因方言的影響出現輕微的發音差異。

台語:台語的音變非常豐富,例如有濁音、輕音、鼻化音等,在語音的變化上表現出更多的情感和情境差異。

語法比較

基本語序

華語:華語的語法結構相對固定,通常使用主語-謂語-賓語的結構。例如:“我愛吃蘋果”。

台語:台語的語法較為靈活,除了主謂賓結構外,台語有時會根據語境改變語序。台語的表達形式也經常省略某些詞語,使得語句聽起來簡潔。

動詞變化

華語:動詞一般不變化,會依靠助詞來表示時態、語氣等。例如“我吃了”或“我吃過”。

台語:台語的動詞變化相對複雜,會依據語境和語氣改變形態。例如,“食”可以根據時態變為“食了”、“食咧”。

語氣助詞

華語:華語語氣助詞相對簡單,像“吧”、“嗎”等,通常用來表達疑問、強調或命令。

台語:台語的語氣助詞非常多樣,經常用來表達強烈的情感或態度,像“咧”、“喔”、“啦”等,這些助詞的使用使得語言更加生動。

詞彙比較

基本詞彙

華語:華語的詞彙主要來自於古漢語,並在現代的發展過程中進行了簡化,形成了統一的現代語言。

台語:台語的詞彙多數來自閩南語,但受到台灣歷史背景的影響,還融合了不少外來語,例如荷蘭語、日語等。

常見詞語對照

華語

車

電話

書

餸

台語

車仔

電話

書

餸

外來語

華語:華語的外來語大多源自英語,尤其在科技、商業等領域使用頻繁,如“手機”、“電腦”等。

台語:台語中也有大量的外來語,許多來自日語或荷蘭語,例如“冰箱”(日語來源)、“雞排”(日語來源)等。

文化背景

歷史背景

華語:華語背後承載著中國大陸悠久的文化與歷史,並在當今世界上被作為國際溝通的語言。

台語:台語背後則蘊含了台灣獨特的歷史背景,與台灣原住民文化、荷蘭殖民、清朝及日治時期等都有密切關係。

文學與藝術

華語:華語的文學傳統深厚,包括了詩詞、小說、散文等,並以古代的四大名著為代表。華語文學在世界文學中有著重要的地位。

台語:台語的文學與戲劇藝術以台灣歌仔戲為代表,此外還有以台語演唱的歌曲、電影和電視劇等。台語在表達地方特色和情感上有著獨特的藝術魅力。

語言發展

現代化與標準化

華語:隨著中國大陸的標準化推進,華語變得越來越統一。從簡化字到語音標準化,華語的現代化步伐逐漸加快。

台語:台語的發展曾一度受到限制,但隨著台灣社會的變遷和文化復興,台語正在逐步回歸。越來越多的學校和媒體開始重視台語的傳承。

教育與傳播

華語:華語是全球華人社會的主要語言,也是學術和商業領域的常用語言。在國際間,華語的學習者和使用者逐漸增多。

台語:台語在台灣仍然是重要的地方語言,但在正規教育中並未得到與華語同等的重視。近年來,隨著文化保護意識的增強,台語的教育與推廣逐漸增多。

社會使用場景

官場與商業

華語:華語作為台灣的官方語言,在政府機構、商業交流等正式場合中廣泛使用。

台語:台語更多在家庭、社區和一些文化場所使用,並且常見於台灣的民間信仰活動中。

媒體與娛樂

華語:華語在台灣的電視台、報紙和網絡平台上占據主導地位,並在中國大陸以及其他華人社區中被廣泛使用。

台語:台語在台灣的地方電視台和有線頻道中有所呈現,並且在台灣本土的音樂、電影和戲劇中有著重要的文化影響。

Collect

Collect

Collect

Collect

0 則評論

下一頁